Dans Le sens du commandement (Les éditions du Cerf), le général Pierre Schill avance une idée simple : pour retrouver de l’efficacité, il faut remettre l’intention au centre. Le chef fixe un but, un « effet majeur », une idée de manœuvre ; les subordonnés choisissent les modalités et rendent des comptes au résultat. L’argument est clair, la tradition invoquée – de Foch à Lagarde, d’Ardant du Picq à Leclerc – familière. L’ouvrage se lit sans peine, porté par une prose compacte, peu jargonneuse. Mais au-delà du rappel utile, il appelle quelques réserves : la prescription d’un style « par intention » suffit-elle à réparer une machine lestée de normes, de procédures et de pénuries chroniques ? Le livre suggère que oui, à condition d’un surcroît de discipline intellectuelle, de confiance et de contrôle. C’est ici que l’on attendait davantage de concrétions.

« Le commandement est une condition fondamentale du succès. S’appuyer sur des principes qui favorisent l’autonomie, la responsabilité et l’initiative est aussi nécessaire pour vaincre que de disposer d’équipements modernes et d’une organisation ajustée. » – Pierre Schill, Le sens du commandement

Le diagnostic est sévère et souvent juste : centralisation qui pousse au détail, hypertrophie normative, « millefeuille » décisionnel, dissociation entre la vie de garnison et le fonctionnement en opération. La critique de la « comitologie » et des contournements qui finissent par reconstituer des comités est bienvenue. Elle rejoint un constat connu de toute administration française : l’ajout de strates finit par dissoudre la responsabilité. Mais lorsque l’auteur prône trois voies de simplification – par le bas (éradiquer les irritants), par contournement (équipes rattachées au sommet), par le haut (règles générales claires) – on peine à trouver la part d’arbitrage qui fâche. Qui supprime quoi, avec quel pouvoir, et comment protéger la ligne de front des retours de flamme réglementaires ? L’intention donne un cap ; elle ne tranche pas, seule, dans les querelles d’organigrammes.

Une armée vaut par sa Nation

Le cœur du livre, la méthode, est la partie la plus utile. Règle du tiers-temps pour préserver la planification des échelons, planification en parallèle pour ne pas attendre l’ordre « parfait », expression codifiée de l’intention (« en vue de… », « je veux… », « à cet effet… »), back-brief pour vérifier l’alignement, « veto » parcimonieux du chef. On retrouve une école française du commandement : concision, clarté, hiérarchie de l’essentiel. À l’heure de « l’infobésité », ce minimalisme opérationnel est salutaire. Mais la force d’une grammaire dépend de la page sur laquelle on écrit. Or la page, aujourd’hui, c’est l’OTAN, ses procédures exhaustives, sa langue commune et ses degrés hétérogènes de tolérance au risque. Le livre signale la tension sans la résoudre. Comment traduire l’intention concise dans des structures multinationales où la standardisation protège autant qu’elle bride ? Où place-t-on l’interopérabilité quand l’initiative locale bouscule la matrice commune ? On aurait aimé des cas d’usage concrets.

« L’armée de Terre française est une émanation de la Nation. Elle ne constitue pas une citadelle imperméable aux courants qui traversent la société. Elle en épouse les évolutions. » – Pierre Schill, Le sens du commandement

L’autre pilier de la démonstration tient au « triple moment » : géopolitique (retour assumé de la guerre de haute intensité), sociétal (jeunesse en quête de sens, besoin de légitimité), technologique (capteurs pléthoriques, vulnérabilités informationnelles, accélération du tempo). Sur ce terrain, le propos est convaincant lorsqu’il élève la légitimité au rang de quasi-principe opératif : sans elle, pas d’endurance nationale, pas d’alliances tenables, pas d’adhésion dans la durée. Le rappel qu’une armée vaut par la Nation qui la soutient est utile, surtout à l’heure où la guerre s’installe dans le temps long.

Trop d’information, trop tard : comment décider ?

Mais la « bataille des narratifs » n’est pas seulement une question de méthode ; c’est un sujet politique. Comment articuler l’autorité militaire et l’explicitation du sens lorsque les objectifs oscillent, que la communication gouvernementale varie, que les coalitions imposent des compromis ? La légitimité, en démocratie, se fabrique autant qu’elle se constate. Le livre l’affirme ; il questionne peu la part d’aléas hors de la portée du chef militaire.

Côté technologie, l’analyse tombe juste : le brouillard de guerre provient autant de l’excès d’information que de sa rareté. Il faut hiérarchiser, filtrer, protéger l’attention. Là encore, on attend des « comment » plus que des « pourquoi ». Quels outils concrets pour les chefs intermédiaires – tableaux de bord frugaux, seuils d’alerte simples, hygiène attentionnelle – dans une brigade connectée ? À quel moment pose-t-on un veto, à quel moment laisse-t-on faire ? La prudence de l’auteur évite l’illusion technophile, mais laisse en suspens la question de l’équipement cognitif minimal qui rend le commandement par intention praticable dans un réseau saturé.

« Le grand défi pour les chefs est l’accélération du rythme opérationnel. C’est le défi du combat moderne. » – Pierre Schill, Le sens du commandement

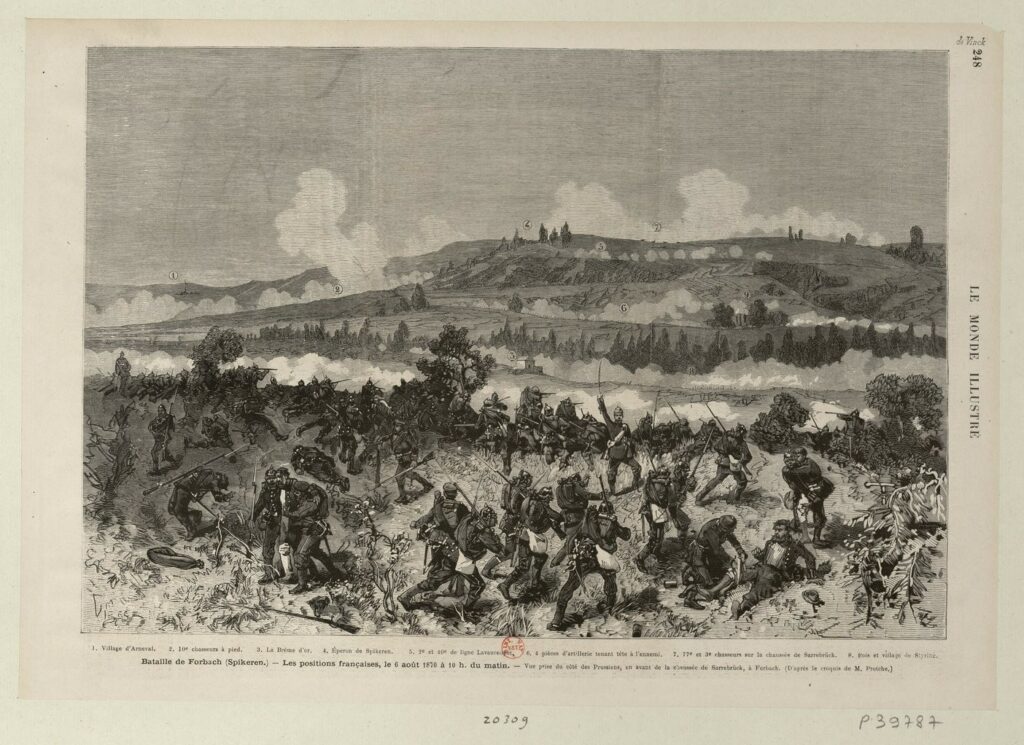

L’histoire est mobilisée avec mesure. La bataille de Forbach-Spicheren (général Frossard), le plan Dyle-Bréda du général Gamelin, la bataille de la RC 4 (Cao Bang) : on voit ce que coûtent l’absence d’intention claire ou la prescription maniaque des modalités. Le parallèle avec la guerre industrielle contemporaine est esquissé sans fétichisme. La note est équilibrée lorsqu’elle rappelle qu’un style de commandement ne remplace ni les chars, ni le renseignement, ni l’entraînement. Reste que l’ouvrage, par prudence institutionnelle, contourne l’âpre arithmétique des moyens. L’armée de Terre d’aujourd’hui n’est pas celle de la fin de la guerre froide ; elle combattra avec « une mission, des moyens partagés, et toujours la pleine responsabilité ». L’intention clarifie ; elle ne crée pas les stocks. Or la culture du résultat que l’auteur appelle de ses vœux suppose d’affronter, au grand jour, les arbitrages entre ambitions et ressources.

Au-delà de l’armée : une grammaire de l’action

Le chapitre le plus politique, en creux, concerne la sanction du risque. Le général réhabilite le risque « au bon niveau » et la subsidiarité : à chacun ses risques, à chacun d’en assumer les conséquences. L’intention n’est pas un laxisme : elle accroît les devoirs. Très bien. Mais la mécanique sociale d’une grande institution ne change pas par incantation. Comment protège-t-on l’initiative sincère mais infructueuse, sans excuser l’imprudence ? Comment répare-t-on les biais de carrière qui favorisent ceux qui « savent naviguer » dans la complexité bureaucratique au détriment de ceux qui prennent des risques sur le terrain ? Le texte évoque le sujet ; on aurait voulu le mode d’emploi du « REX juste » qui distingue l’erreur féconde de la faute.

« Face à la contrainte des moyens, au millefeuille administratif et à la complexité des états-majors, le chef militaire ne peut se décourager. Son devoir est d’identifier et de lever les freins à l’instauration d’un commandement qui replace les finalités en son cœur. » – Pierre Schill, Le sens du commandement

Reste la question du soutien, trop souvent cantonné à l’arrière-plan dans les textes de doctrine. Ici, l’auteur marque un point : le soutien « relève directement de la responsabilité du commandant » ; il conditionne la manœuvre autant que les feux. On aurait apprécié une cartographie des frictions réelles – disponibilité technique, flux munitions, cybersécurité des chaînes logistiques – et des dispositifs d’« intéressement » qui rapprochent mission, moyens et résultats. Le rappel est pertinent ; le lecteur attend la trousse à outils.

Faut-il, pour autant, minorer l’intérêt du livre ? Non. Il tient sa promesse première : remettre de l’ordre dans les priorités. Dans un monde où la tentation du sur-contrôle bureaucratique prospère à l’ombre de la responsabilité diluée, où l’OTAN protège et formate, où l’information déborde, l’auteur défend une discipline plus exigeante que le commandement par le détail. Dire ce que l’on veut, assumer le risque, contrôler au résultat : la triade vaut méthode et peut irriguer au-delà des forces terrestres, jusque dans les administrations et les entreprises.

Le commandement, condition matérielle de la victoire

On referme Le sens du commandement avec un mélange d’adhésion et d’impatience. Adhésion, parce que la boussole est la bonne : l’intention ne se négocie pas, elle s’énonce ; elle protège du brouillard et accélère l’action. Impatience, parce que le livre, par position et par format, reste un programme. Les tensions qu’il décrit – interopérabilité et initiative, norme et vitesse, communication politique et légitimité – appellent des arbitrages concrets, donc des choix qui coûtent. Il faudra, demain, des exemples publics, des retours d’expérience partagés, des indicateurs frugaux, des protections statutaires de l’initiative et, surtout, des décisions d’allocation claires.

« La spécificité militaire réside en partie dans le caractère absolu de l’ordre donné. Le chef est légitime à donner un ordre qui peut se traduire, in fine, par la mort ou la blessure. Si la mission le justifie, il est même tenu de le faire. » – Pierre Schill, Le sens du commandement

Dans l’intervalle, ce texte a une vertu cardinale : il rappelle qu’un commandement efficace n’est pas un supplément d’âme, mais une condition matérielle de la victoire. Il n’excuse ni la pénurie ni l’impréparation ; il refuse le pari commode d’une métamorphose automatique « le jour venu ». À l’heure où le pays redécouvre la contrainte et la durée, cela n’est pas si mal. Encore faut-il que l’intention, désormais écrite noir sur blanc, survive au retour de la norme, des réflexes de précaution et des illusions de centralisation. C’est une bataille d’usages, moins spectaculaire que les vitrines capacitaires, mais décisive. Ici, le général Schill trace un cap ; à l’institution de prouver qu’elle sait, enfin, commander comme elle combat.