Alors que les dépenses militaires mondiales ont bondi de 9,4 % en 2024 pour atteindre 2 718 milliards de dollars – la plus forte hausse depuis la fin de la guerre froide, selon le dernier rapport du SIPRI–, la France tente de préserver sa stature stratégique dans un environnement international de plus en plus brutal. Mais derrière les annonces de renforcement capacitaire et les nouvelles enveloppes budgétaires, une question persiste : la France pourra-t-elle réellement maintenir son ambition stratégique sans être rattrapée par ses propres vulnérabilités économiques et industrielles ?

Un effort en hausse, mais dans une dynamique de rattrapage

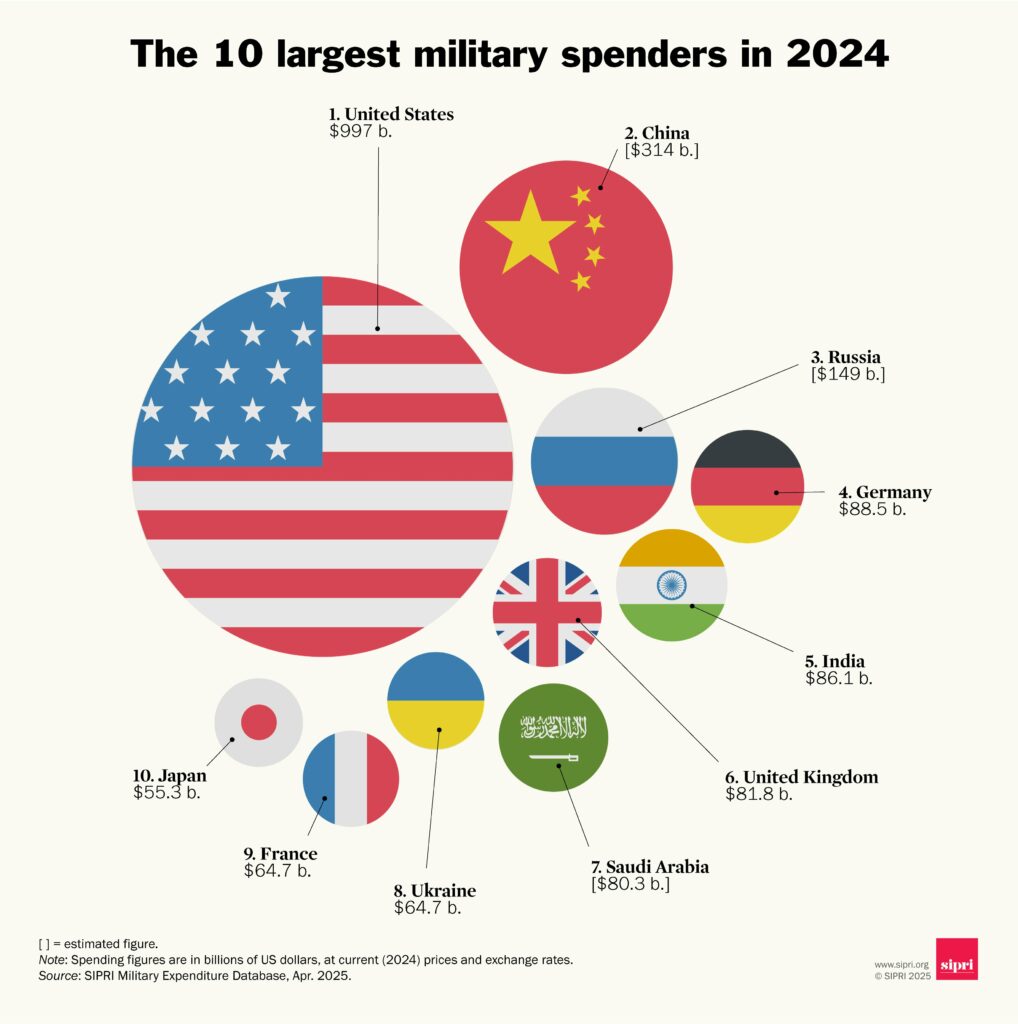

En 2024, la France a porté ses dépenses militaires à 56,9 milliards d’euros (64,7 milliards de dollars), soit une augmentation de 6,1 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre la positionne au neuvième rang mondial, derrière les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Allemagne ou encore l’Inde. Ce dynamisme budgétaire s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi de programmation militaire (LPM) 2024–2030, qui affiche une volonté assumée de réarmer la France face aux « nouvelles conflictualités ».

L’accent est mis sur plusieurs priorités : la modernisation des forces conventionnelles, la préparation aux conflits de haute intensité, le renforcement de la dissuasion nucléaire, et le développement des capacités cyber. Ce réarmement répond au double défi posé par la guerre en Ukraine et la transformation rapide de l’environnement stratégique mondial.

Cependant, cet effort reste modeste au regard des défis globaux. Avec des dépenses équivalentes à environ 2 % du PIB, la France respecte certes les standards fixés par l’OTAN, mais reste loin derrière des pays comme la Pologne (4,2 %) ou Israël (8,8 %). À mesure que la compétition militaire mondiale s’intensifie, le risque est grand que la France soit progressivement distancée en capacité de projection et de dissuasion conventionnelle.

Une autonomie stratégique sous tension

L’ambition affichée de conserver une autonomie stratégique forte, notamment en matière de dissuasion nucléaire et d’intervention extérieure, entre désormais en contradiction avec les contraintes industrielles et budgétaires nationales.

Le rapport du SIPRI souligne que si l’Europe réarme massivement, les États-Unis représentent toujours 66 % des dépenses militaires de l’OTAN. Or, la France aspire à une Europe de la défense plus souveraine, tout en restant dépendante des capacités américaines en matière de renseignement, de mobilité stratégique ou de cybersécurité.

À cela s’ajoute l’érosion de la BITD. Certains secteurs critiques, notamment les drones, les munitions, ou les équipements de guerre électronique, connaissent encore des faiblesses, malgré la volonté politique affichée de « réarmer » la Nation. Et si l’effort est réel, il est dispersé : la montée en puissance annoncée par la LPM devra composer avec des tensions budgétaires croissantes, une dette publique élevée et une concurrence politique accrue autour des arbitrages économiques.

En clair : la France veut maintenir son rang stratégique dans un monde plus dangereux, mais devra faire plus avec relativement moins.

Une décennie décisive

À horizon 2030, l’équation stratégique française est claire : sans une consolidation rapide de son effort militaire, sans une relance déterminée de sa base industrielle, et sans une définition plus nette de ses priorités stratégiques, la France risque de voir son autonomie stratégique réduite à une illusion rhétorique.

Or, dans un monde où la compétition entre grandes puissances redéfinit les normes de la souveraineté, la crédibilité militaire n’est plus une option : elle est une condition d’existence politique.

Avec le rapport 2024 du SIPRI, s’ouvre une nouvelle phase d’accélération militaire mondiale. La France y jouera sa capacité à rester un acteur majeur – ou à perdre du terrain.