Les avancées fulgurantes de la technologie spatiale sont en train de transformer l’art de la guerre. Selon le général Philippe Steininger, conseiller militaire du président du CNES, nous assistons à une rupture stratégique comparable à l’irruption de l’aviation pendant la Première Guerre mondiale. Si les satellites n’ont pas encore d’effet cinétique direct, ils vont révolutionner deux volets essentiels : la transparence du champ de bataille et la réduction du temps de latence entre détection et action. C’est l’analyse faite dans le rapport d’information de la mission flash intitulée « Les satellites : applications militaires et stratégies industrielles ».

La transparence du champ de bataille

Selon les co-rapporteurs Corinne Vignon (Ensemble pour la République) et Arnaud Saint-Martin (LFI), la combinaison satellites-drones rend impossible toute manœuvre majeure à l’abri des regards. Les arbres, la nuit ou les blindages ne protègent plus : les capteurs en orbite repèrent tout mouvement. La surprise, jadis obtenue par la dissimulation, devient une illusion. Nos concurrents déploient des systèmes de détection et de brouillage toujours plus sophistiqués. Ils investissent la très haute altitude (20–100 km) et les orbites très basses (VLEO). Ballons, planeurs solaires et vecteurs hypervéloces sont déjà employés, notamment par la Russie en Ukraine. Les députés insistent : la France doit réagir sans tarder.

Pour garder l’avantage, chaque plan opérationnel doit comporter le réflexe « spatial ». Terre, Air et Mer doivent exploiter tous les services satellitaires. L’approche multi-milieux garantit la convergence des effets cinétiques (frappes, manœuvres) et non-cinétiques (brouillage, cyberdéfense). Seule une formation intensive avec le Commandement de l’Espace (CDE) permettra de tester cette intégration. Les exercices comme AsterX simulent la boucle « OODA » (Observer-Orienter-Décider-Agir) en temps réel.

Renouveler et protéger nos capacités stratégiques

Les rapporteurs rappellent qu’au cours de la prochaine décennie, plusieurs satellites arriveront en fin de vie : CSO (optique), CERES (électromagnétique), SICRAL 2 et ATHENA-FIDUS (télécoms). Selon les députés, le calendrier de renouvellement doit être tenu sans retard. Syracuse V, système géostationnaire souverain, et le radar AURORE sont prioritaires. Le successeur du radar GRAVES doit être opérationnel dès 2025. Les élus demandent au Parlement un suivi régulier de ces programmes.

Les députés estiment également que l’enjeu n’est plus la résolution maximale, mais la fréquence d’observation. Voir souvent vaut mieux que voir très loin. La Chine revisite la planète toutes les 30 minutes et la mer de Chine toutes les 10 minutes : un exemple à suivre. Mais disposer d’images ne suffit pas ; il faut renforcer le traitement et l’analyse des données grâce à des systèmes modulaires robustes.

La zone de très haute altitude (THA), entre 20 et 100 km, est désormais stratégique. Quelques satellites d’alerte avancée, dotés de capteurs infrarouges, suffiraient à surveiller les menaces balistiques et hypersoniques. Après l’abandon du démonstrateur SPIRALE, les députés jugent urgent de rattraper le retard pris face aux États-Unis, à la Russie, à la Chine et à l’Allemagne.

Les co-rapporteurs insistent enfin sur la protection des plateformes orbitales et de la donnée : brouillage, aveuglement et interception des flux se multiplieront. Pour y répondre, la France doit lancer immédiatement les démonstrateurs YODA puis TOUTATIS, avant de déployer la constellation EGIDE. Ces satellites patrouilleurs garantiront la résilience de nos systèmes.

Agilité des lancements et résilience opérationnelle

Selon les députés, l’engorgement du site de Kourou et les contraintes logistiques ralentissent nos lancements. Les micro-lanceurs et les plateformes mobiles métropolitaines offrent une solution. En complément d’Ariane 6, des mini-lanceurs embarqués sur avions ou camions permettraient des déploiements rapides et ponctuels.

Ils rappellent également que les stations sol SYRACUSE doivent être financées et modernisées. Le radar GRAVES, aujourd’hui quasi-unique, mérite d’être complété par un réseau de télescopes efficaces et peu coûteux. Ces outils renforceront la surveillance spatiale.

Les rapporteurs insistent enfin sur la nécessité de préserver les savoir-faire traditionnels : communications, navigation, renseignement. En cas de neutralisation spatiale, les armées ne doivent pas être paralysées.

Gouvernance et partenariats

Les députés estiment indispensable de définir clairement la part patrimoniale, partenariale et commerciale des capacités spatiales. Ils appellent à simplifier les procédures d’armement et à conférer un pouvoir d’achat au CDE. Enfin, la création d’un secrétariat général interministériel de l’espace, auprès du Premier ministre, permettrait de coordonner efficacement tous les acteurs.

Transparence du champ de bataille, vitesse d’exécution, réactivité des lanceurs et protection des données : tels sont les défis à relever. Selon les co-rapporteurs, la France doit agir vite pour préserver son rang de grande puissance spatiale et garantir la sécurité de ses forces dans les conflits de demain.

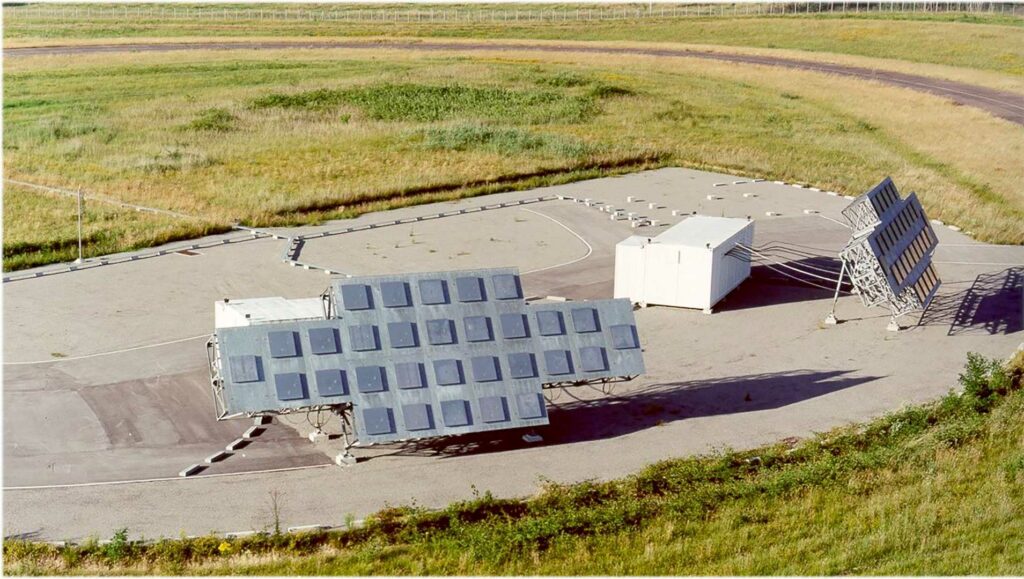

Illustration du CSO © CNES-2016 / Mira Productions