En 2024, face à la guerre de haute intensité revenue sur le continent européen, la France relance une politique d’économie de guerre. Il ne s’agit plus seulement de produire pour défendre, mais d’apprendre à produire sous pression, à tenir dans la durée, à affronter la rareté.

Emmanuel Macron appelait déjà, dès 2022, à “passer en économie de guerre“. Trois ans plus tard, les signaux d’alerte se multiplient : obus en flux tendu, chaînes logistiques vulnérables, dépendance industrielle à des composants venus d’ailleurs, incapacité à fournir rapidement des volumes importants d’armements à l’Ukraine ou à nos propres forces.

L’histoire, pourtant, regorge de précédents. Le plus structurant reste celui de 1914-1918, moment fondateur d’une économie industrielle française réorientée vers la production de guerre. La mémoire de cette mobilisation générale – des usines comme des esprits – n’est pas un exercice d’archéologie patriotique. Elle est un réservoir d’enseignement.

Une mémoire industrielle : l’économie de guerre de 14-18

En septembre 1914, à peine un mois après le début des hostilités, le général Joffre exige 100 000 obus de 75 mm par jour, alors que l’industrie nationale n’en produit que 10 000. Le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, réunit à Bordeaux industriels, banquiers, transporteurs et représentants du Comité des Forges. Il n’a pas encore les structures, mais il a l’intuition : ce n’est qu’en plaçant l’industrie privée au cœur de l’effort national que la France tiendra. Louis Renault est là, comme les Wendel ou les dirigeants de Schneider.

“La lutte gigantesque que notre pays soutient depuis onze mois a démontré d’une manière indiscutable l’importance capitale de l’utilisation complète et rationnelle des ressources industrielles de la nation.” — Henri Paté, député, 1915.

L’État ne réquisitionne pas – il incite, organise, avance les capitaux, crée des groupements régionaux d’industriels.

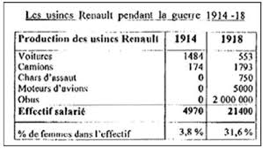

De cette conférence naît une mobilisation inédite. Dès le printemps 1915, la France produit 100 000 obus par jour. En 1918, elle fabrique plus de munitions et d’artillerie que la Grande-Bretagne et l’Allemagne réunies, et équipe même l’armée américaine à son arrivée en Europe. Le nombre d’entreprises engagées dans la production de guerre dépasse 1400, sans compter les sous-traitants. Le chiffre d’affaires de Renault passe de 88 millions de francs en 1914 à 378 millions en 1918. Berliet, Citroën, Peugeot, Nieuport, Breguet, Schneider, Saint-Chamond… Tous les grands noms de l’industrie française moderne sont nés ou ont été transformés par ce moment fondateur.

Le taylorisme se diffuse, le travail à la chaîne s’impose, la mécanisation se répand. L’usine devient une arme.

En 2025, les enjeux ont changé, mais la question reste la même : comment réactiver notre tissu industriel pour qu’il réponde à l’exigence de conflictualité ? La direction générale de l’Armement (DGA) a lancé plusieurs programmes de relocalisation, la BITD française s’organise, les industriels accélèrent. Mais face aux cadences russes – 4,5 millions d’obus en 2024, selon Bain & Company – l’Europe reste très en deçà.

Albert Thomas et la coordination industrielle face à l’urgence

Renault, à l’instar de 1915, pourrait-il demain produire des composants militaires ? Stellantis serait-il capable d’adapter ses chaînes de montage ? La question n’est plus technique. Elle est stratégique.

Ce qui a permis la victoire de 1918 n’est pas uniquement la capacité à produire. C’est l’architecture politico-industrielle pensée pour cela. Dès 1915, Albert Thomas dirige le sous-secrétariat à l’Artillerie et aux Munitions. Il ne s’agit pas d’un ministère au sens classique, mais d’un organe de coordination entre industriels, ingénieurs, économistes et militaires. Il répartit la main-d’œuvre, alloue les matières premières, finance les transformations d’usine, impose des cadences, négocie les prix, harmonise les standards techniques. Il crée un écosystème. Comme il l’écrit lui-même en 1916 : “Il a rallié les industriels dispersés, il les a groupés, il les a soutenus de ses avances, il a réparti entre eux les commandes, les matières premières, la main-d’œuvre : en un mot il a été la pensée directrice qui fait converger les efforts vers un but unique.“

Les résultats sont spectaculaires : de 22 000 obus de 75 mm produits par jour en novembre 1914, la France passe à 96 000 en novembre 1915. À Verdun, elle tire plus de 20 millions d’obus. Le ministère de l’Armement, créé fin 1916, donne une légitimité supplémentaire à cette coordination industrielle. Schneider, Saint-Chamond, Renault, Berliet, et même Pathé ou les frères Morane s’adaptent à une logique où l’innovation, la rapidité, et la capacité à produire à très grande échelle deviennent la norme. Des industries du luxe ou du loisir se reconvertissent. Les femmes – les fameuses munitionnettes – représentent jusqu’à 430 000 travailleuses dans l’armement. C’est une société entière qui se transforme.

Produire sous pression : les leçons oubliées de 1915

Aujourd’hui, l’urgence est là, mais la structure fait défaut. Nous avons la base industrielle. Il manque le souffle politique. L’expérience d’Albert Thomas montre qu’une coordination stratégique, incarnée, transversale, permet de faire travailler ensemble les cultures militaires, industrielles et scientifiques.

Il ne suffit pas de n’avoir qu’une armée et qu’un seul front, il faut encore n’avoir qu’un atelier. — Albert Thomas, Sous-secrétaire d’État chargé de l’Artillerie et de l’équipement militaire, 1916.

Elle montre aussi que l’appel à la société civile, aux filières automobile, électronique, chimique ou numérique, peut redonner à la France un levier d’agilité et de puissance.

Enfin, il faut rappeler la leçon sociale : en 1918, les profits industriels explosent. Saint-Gobain passe de 3,4 à 22,7 millions de bénéfices entre 1914 et 1916. Les impôts sur les bénéfices exceptionnels rapportent 5,4 milliards en 1918.

La contribution au pays doit être équitable. Ce n’est qu’au prix de cette justice perçue que le consentement à l’effort pourra être durable.

La guerre de 14-18 fut un laboratoire brutal, mais fécond, de l’économie moderne. Face à la guerre en Ukraine, aux tensions en Indo-Pacifique, à la guerre économique potentielle qui se profile avec les États-Unis ou aux risques de fragmentation de la mondialisation, la France doit redevenir capable d’entrer en économie de guerre. Non pas pour la guerre elle-même, mais pour garantir la paix par la force de sa préparation.