C’est un chiffre qui sonne comme un verdict. Selon les députés Jean-Louis Thiériot et Matthieu Bloch, les objectifs capacitaires de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 permettraient à l’armée française de soutenir un engagement d’artillerie de haute intensité pendant deux mois. Pas davantage. Deux mois de tirs, à cadence soutenue, avant que ne s’épuisent les stocks, que ne saturent les flux logistiques, et que ne s’effondre la chaîne artillerie sol-sol. Un constat qui, loin de rassurer, alerte. Car si l’Ukraine constitue un « laboratoire de la guerre de demain », comme le soulignent les rapporteurs, elle montre aussi que l’intensité d’un conflit moderne dépasse de loin les formats actuels.

Cette estimation ne dit pas tout, mais elle dit l’essentiel : la France ne dispose pas aujourd’hui des moyens matériels, humains et industriels pour durer. Et ce diagnostic n’est pas isolé. Deux ans plus tôt, dans un rapport sur la préparation à la haute intensité, Jean-Louis Thiériot et Patricia Mirallès avertissaient déjà : « On n’aura pas six mois ». La note publiée par l’Ifri en juillet 2023 par Élie Tenenbaum pousse l’analyse plus loin : le modèle d’armée post-guerre froide, calibré pour la gestion de crise, n’est pas dimensionné pour affronter une guerre symétrique, même limitée, si celle-ci déploie une intensité cinétique et technologique soutenue.

Haute intensité : de quoi parle-t-on vraiment ?

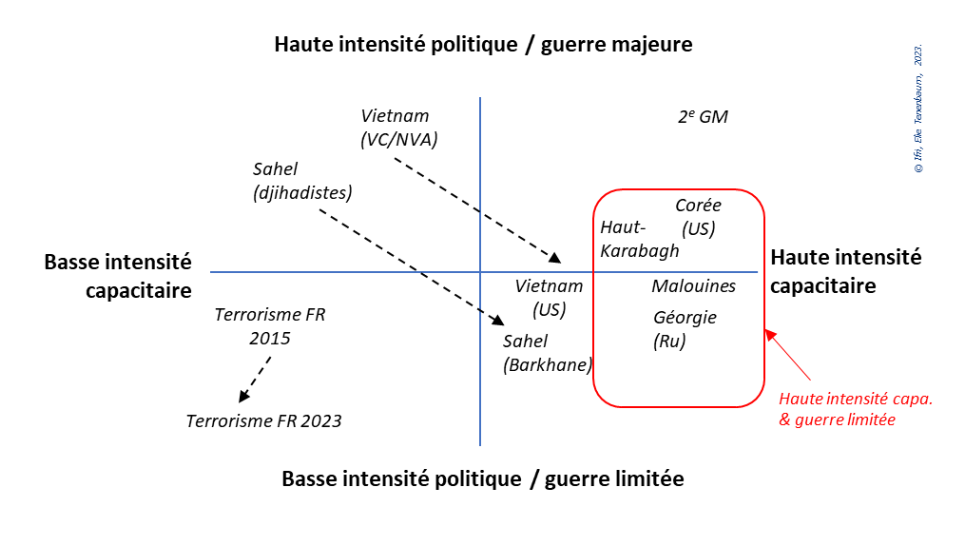

Elie Tenenbaum distingue deux types d’intensité. L’intensité capacitaire, d’abord, qui repose sur un triptyque : énergie, technologie, létalité. Elle désigne le niveau de violence matériel sur un champ de bataille donné. À cette première dimension s’ajoute l’intensité politique, qui mesure l’importance des intérêts en jeu. Le risque pour la France est de devoir s’engager dans des conflits à haute intensité capacitaire sans que ses intérêts vitaux soient directement menacés — c’est-à-dire en deçà du seuil nucléaire, mais au-delà du modèle de force actuel.

C’est toute l’ambiguïté française : la dissuasion nucléaire est censée prémunir contre les guerres totales, mais elle ne protège en rien contre des affrontements prolongés, asymétriques ou périphériques, menés par des États dotés de capacités intermédiaires ou par des « proxies » dopés par des puissances rivales. Dans ces scénarios, l’artillerie joue un rôle central : feu dans la profondeur, appui à la manœuvre, déni d’accès. Et c’est justement cette chaîne, cœur battant du combat interarmes, que les rapporteurs jugent sous-dimensionnée.

L’artillerie, épine dorsale ou talon d’Achille ?

Le théâtre ukrainien l’a démontré avec brutalité : sans artillerie, pas de masse. Et sans masse, pas de tenue dans la durée. L’attrition y est implacable. Selon Elie Tenenbaum, le nombre de chars ukrainiens détruits au bout d’un mois équivalait à l’intégralité du parc français. Côté drones, certains modèles ont une espérance de vie inférieure à six missions. Quant à la consommation d’obus, elle se chiffre en dizaines de milliers par jour. Même les États-Unis ont dû revoir leur planification industrielle : le Pentagone vise une production mensuelle de 90 000 obus de 155 mm en 2025. L’Europe, elle, peine à dépasser les 40 000 par mois.

Dans ce contexte, le chiffre de « deux mois » pour l’artillerie française n’est pas une donnée opérationnelle : c’est une alarme stratégique. Il révèle une faille structurelle, un « seuil de rupture » au-delà duquel l’outil militaire perdrait sa crédibilité. Car comme le rappelle Elie Tenenbaum, la qualité ne compensera jamais durablement l’absence de quantité. Une armée trop réduite, même bien équipée, devient inemployable. Par peur de la perdre, on ne l’utilise pas. Elle inhibe plus qu’elle ne dissuade.

Massifier, survivre, durer

Face à ce constat, trois axes de transformation s’imposent. D’abord, massifier : cela ne signifie pas revenir à des armées de conscription, mais élargir les parcs, doubler les stocks, et contractualiser à l’avance des capacités de production. Ensuite, survivre : les forces devront pouvoir encaisser, se régénérer, réparer, soigner, pivoter — ce qui suppose de réinvestir dans la logistique, le soutien santé, le maintien en condition opérationnelle (MCO), la maintenance de l’avant. Enfin, durer : entraîner des réserves, renforcer les flux de relève, et planifier la deuxième vague avant même que la première ne parte.

Le rapport Thiériot-Bloch appelle justement à une reconstitution complète de la chaîne artillerie sol-sol, au-delà des seuls tubes : senseurs, transmissions, feux de précision, guerre électronique, drones d’observation et d’attaque. Car comme le souligne Elie Tenenbaum, dans un environnement contesté, les appuis interarmées ne peuvent plus être tenus pour acquis. L’armée de Terre devra reconquérir une autonomie de manœuvre, avec ses propres feux, ses propres yeux, et ses propres moyens de ciblage.

Un effort politique et industriel

Mais ces transformations ne sont pas seulement militaires. Elles impliquent un changement de temporalité politique. L’approche linéaire des lois de programmation ne suffit plus. Il faut pouvoir basculer dans une logique de pré-crise, mobiliser des moyens hors LPM, et anticiper des pics de production, y compris via des stocks stratégiques. Cela exige aussi de penser en chaîne : chaque obus doit être vu comme le produit d’un écosystème industriel, logistique et doctrinal. Et chaque rupture comme une vulnérabilité stratégique.

Deux mois. Ce n’est pas un chiffre rassurant. C’est un compte à rebours.