À trois jours du 14 juillet, le chef d’état-major des Armées (CEMA), le général Thierry Burkhard, a livré une analyse nette et sans détour des défis sécuritaires qui attendent la France. Face à une recomposition rapide des rapports de force à l’échelle mondiale, il a affirmé que « l’environnement stratégique a changé et nous ne reviendrons pas en arrière ». Son propos s’est voulu à la fois réaliste sur les menaces et exigeant envers l’institution militaire.

La conférence de presse a été l’occasion pour le général de revenir sur les principaux foyers de tension – Russie, Chine, Iran, Afrique – mais aussi sur les leviers internes qui fondent aujourd’hui la crédibilité de la défense française. « Dans tous les champs et tous les milieux, partout et tout le temps, notre volonté et nos capacités sont testées », a-t-il rappelé, soulignant la nécessité pour les armées d’être prêtes à tout moment, y compris dans le registre de la guerre dite “haute intensité”.

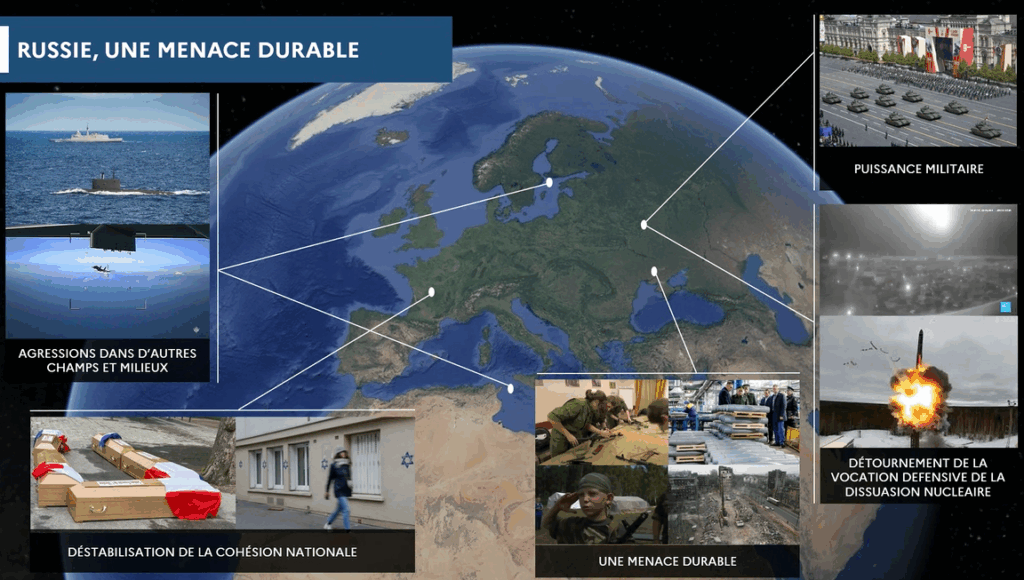

Russie : une menace durable aux multiples visages

Face à la presse, le général Thierry Burkhard a réaffirmé sans ambiguïté que la Russie constitue aujourd’hui la principale menace stratégique pour la France et l’Europe. « Pour la Russie, la guerre en Ukraine est existentielle », a-t-il déclaré, estimant que Moscou poursuivait un objectif clair : affaiblir durablement l’Europe et démanteler l’OTAN. Dans cette logique de confrontation assumée, la France occupe une place singulière. « La Russie a identifié la France comme son principal adversaire en Europe », a prévenu le chef d’état-major des armées. Cela signifie que même sans attaque directe contre notre territoire, des actions hostiles peuvent être déclenchées sur d’autres terrains.

Le général a dressé un tableau précis des moyens russes de projection de puissance, évoquant notamment les bombardiers stratégiques à long rayon d’action opérant depuis la région de Mourmansk. « Ils conduisent des vols de longue distance au-dessus de l’espace maritime, parfois jusqu’à la Manche », a-t-il rappelé. Ces appareils sont conçus à la fois pour des missions de renseignement, de frappe conventionnelle et potentiellement nucléaire, conformément à la doctrine russe. Burkhard y voit un outil de pression stratégique, destiné à tester les réactions des alliés et à entretenir une menace permanente sur les approches de l’Europe.

Il a également insisté sur la guerre hybride menée par Moscou, en particulier dans le cyberespace. « Les Russes avancent évidemment masqués, avec une capacité à sous-traiter vers des groupes non étatiques », a-t-il expliqué, soulignant la difficulté d’attribution directe mais aussi la détermination française à ne plus laisser ces actes sans réponse. Les capacités de sabotage, les intrusions numériques, les opérations d’influence ciblées sur les opinions publiques ou les systèmes critiques sont devenues des modes d’action usuels pour un adversaire désormais durablement installé dans une posture hostile.

Enfin, le général Burkhard a mis en garde contre un retour rapide de la puissance militaire russe à l’horizon 2030, malgré les pertes massives en Ukraine. « La Russie va continuer à se réarmer à ce rythme-là », a-t-il averti, notant que son économie de guerre tourne à plein régime. Pour lui, la France et ses partenaires doivent se préparer à un retour de la menace conventionnelle à haute intensité à leurs frontières. « Ce qui est le plus dangereux est aussi ce qui devient le plus probable », a-t-il insisté. D’où l’importance, selon lui, de maintenir un haut niveau de préparation et de crédibilité militaire pour prévenir tout basculement vers un affrontement ouvert.

Chine : compétiteur global et structurant

Le général Burkhard a également évoqué la Chine comme « un acteur structurant du système international », dont les ambitions dépassent largement l’Asie. Pékin observe, apprend, investit. Son développement militaire est rapide, multidimensionnel, et s’inscrit dans une stratégie d’influence globale.

À ses yeux, la Chine n’est pas une menace immédiate pour la France, mais un compétiteur de long terme, aux capacités grandissantes. Elle travaille à redéfinir les règles du jeu international, s’appuyant sur des récits alternatifs à ceux de l’Occident. « L’ordre issu de 1945 est remis en cause par plusieurs puissances », a-t-il rappelé. La Chine, avec sa puissance économique et informationnelle, joue un rôle clé dans cette contestation.

Le champ informationnel est justement l’un des terrains privilégiés de cette rivalité. Le général met en garde contre les opérations d’influence menées par la Chine, souvent via des vecteurs économiques, diplomatiques ou numériques, et visant à fragiliser les démocraties de l’intérieur. La compétition, ici, est constante. Et la campagne de désinformation récente contre le Rafale en est l’exemple parfait.

Iran : une puissance régionale aux ambitions globales

Le CEMA a rappelé que l’Iran reste un acteur central des tensions au Moyen-Orient, dont l’agenda stratégique dépasse largement les frontières de la région. « L’Iran est un acteur qui pratique le terrorisme d’État, détient des ressortissants étrangers en tant qu’otages d’État, soutient activement des groupes terroristes comme le Hamas, le Hezbollah ou encore les Houthis, et joue un rôle central dans les actions de déstabilisation régionales. », a-t-il résumé. Le risque d’un emballement reste présent, notamment dans le golfe Persique, où les intérêts européens – en particulier maritimes – peuvent être menacés à tout moment.

Il a insisté sur le rôle croissant de l’Iran dans les conflits hybrides, notamment via le soutien à des groupes armés au Liban, en Syrie, au Yémen ou en Irak. Ces relais lui permettent de maintenir une pression constante sur ses adversaires, tout en évitant l’affrontement frontal. La guerre entre Israël et les milices pro-iraniennes, en particulier le Hezbollah, reste un foyer de tension majeur, susceptible d’entraîner des escalades brutales et non maîtrisées.

Enfin, le CEMA a exprimé sa vigilance quant à une possible coordination entre l’Iran et d’autres puissances hostiles à l’ordre international libéral, comme la Russie ou la Chine. Si l’Iran n’est pas un partenaire militaire au sens strict pour Moscou ou Pékin, des convergences d’intérêts stratégiques existent, notamment dans la remise en cause des normes occidentales. Par ailleurs, « il existe aujourd’hui une réelle tentation, de la part de l’Iran, de relancer un programme nucléaire à visée militaire, hors de tout cadre de vérification. C’est une menace grave, durable, structurante, qui justifie pleinement la vigilance accrue de la communauté internationale. », a conclu le général.

Afrique : une présence repensée, mais une vigilance intacte

Le général Burkhard a dressé un constat lucide sur l’évolution des perceptions et des engagements militaires français en Afrique. « En Afrique de l’Ouest en particulier, où la France a été historiquement très présente, nous avons été directement attaqués dans le champ informationnel », pointant du doigt des campagnes coordonnées « souvent orchestrées par de grands compétiteurs » internationaux. Derrière ces attaques, le chef d’état-major identifie des motivations claires : « des intentions prédatrices, qu’il s’agisse d’influence politique, d’accès aux ressources ou d’implantation stratégique ». Cette guerre de l’information a profondément affecté l’image de la France, mais elle a également contribué à un ajustement de sa posture militaire sur le continent.

Face à cette évolution, le modèle d’engagement change. Thierry Burkhard a été clair sur les objectifs désormais poursuivis : « limiter l’exposition de la France et de ses forces armées, tout en maintenant une capacité d’action autonome, une influence réelle, et la défense de nos intérêts fondamentaux ». Autrement dit, sortir d’une logique de présence permanente pour entrer dans celle d’une réversibilité stratégique, capable de s’adapter rapidement aux dynamiques sécuritaires locales. Cette approche implique un recentrage sur les partenariats bilatéraux, la coopération militaire, le renseignement, et la montée en puissance rapide si la situation l’exige.

Pour autant, il n’est pas question d’abandon. « Mon sentiment est très clair : l’Afrique a encore besoin de la France, et elle l’exprime régulièrement », a insisté le général. L’enjeu est double : sécuritaire – car les groupes terroristes restent actifs et dangereux – et stratégique, dans un contexte de compétition accrue pour les ressources et l’influence. Il a souligné que « la France ne peut pas se désintéresser de ce continent, non seulement pour des raisons d’intérêt national, mais aussi en raison des enjeux globaux qu’il incarne – qu’ils soient sécuritaires, environnementaux, économiques ou humains. » Ce message rappelle que l’Afrique est bien plus qu’un théâtre d’opérations : c’est un espace de projection, de rivalités, et de solidarité, au cœur des équilibres géopolitiques de demain.

Dissuasion : éviter la guerre par la préparation

Pour le général Burkhard, la notion de dissuasion ne peut plus être réduite à une simple menace théorique : elle repose désormais sur des actes concrets, visibles, et crédibles. « Notre véritable objectif, ce n’est pas de gagner une guerre, c’est d’éviter qu’elle ait lieu. Et donc, gagner la guerre avant la guerre, cela signifie dissuader. Mais aujourd’hui, on ne dissuade pas avec des intentions. On dissuade avec de la crédibilité, avec des capacités, avec de la préparation, avec de la détermination affichée », a-t-il affirmé.

Face à la Russie, dont il a rappelé qu’elle considère la France comme son principal adversaire en Europe, le CEMA a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas se laisser bercer par une forme de confort géographique. « La France, en tant que nation européenne, n’est pas seule. Elle est intégrée dans un espace stratégique continental, dotée d’outils de défense collective, membre de l’OTAN, et puissance dotée de l’arme nucléaire. […] Mais je veux rappeler que c’est aussi ce que se disaient les Ukrainiens avant 2014, et même encore avant 2022. »

Dans cette logique, la dissuasion – au sens stratégique large – implique de se tenir prêt à un engagement de haute intensité, y compris pour ne jamais avoir à le mener. « Qu’il s’agisse du territoire national, des espaces contestés, ou de nos territoires d’outre-mer, cette dissuasion repose sur la démonstration que nous sommes prêts. Et cela veut dire aussi être prêts à s’engager, s’il le faut, dans une guerre de haute intensité. C’est le meilleur moyen d’éviter d’avoir à y entrer réellement. »

Ce message de fermeté, mêlé à un appel au réalisme budgétaire et doctrinal, résume l’approche du chef d’état-major : « Oui, cela a un coût. Oui, cela nécessite une réflexion lucide et rigoureuse sur nos besoins, sur nos formats, sur notre doctrine. Mais c’est le prix de la paix, dans un monde qui, aujourd’hui, ne nous fera aucun cadeau. »

Cohésion nationale : un levier stratégique

La guerre ne se joue plus uniquement sur les champs de bataille. « Chaque post sur les réseaux sociaux, chaque rencontre sportive, chaque cérémonie… tout cela est observé », écrivait le général dans l’ordre du jour n°71 publié ce 9 juillet 2025. Pour lui, la cohésion nationale est devenue un facteur opérationnel.

Face aux menaces, internes ou externes, le lien armée-nation est un socle essentiel. À l’approche du 14 juillet, il a exhorté les militaires à expliquer leur engagement, à faire connaître les réalités du terrain, et à incarner la République en armes. « Ce lien est incontournable pour notre crédibilité et notre légitimité. »

Le général a également insisté sur la rigueur quotidienne, l’exigence dans l’entraînement, et la fierté d’appartenir à une armée professionnelle. « Les Français consentent des efforts importants. Nous devons en être à la hauteur », a-t-il affirmé, soulignant que la défense commence dans les esprits avant de se traduire sur les théâtres d’opérations.

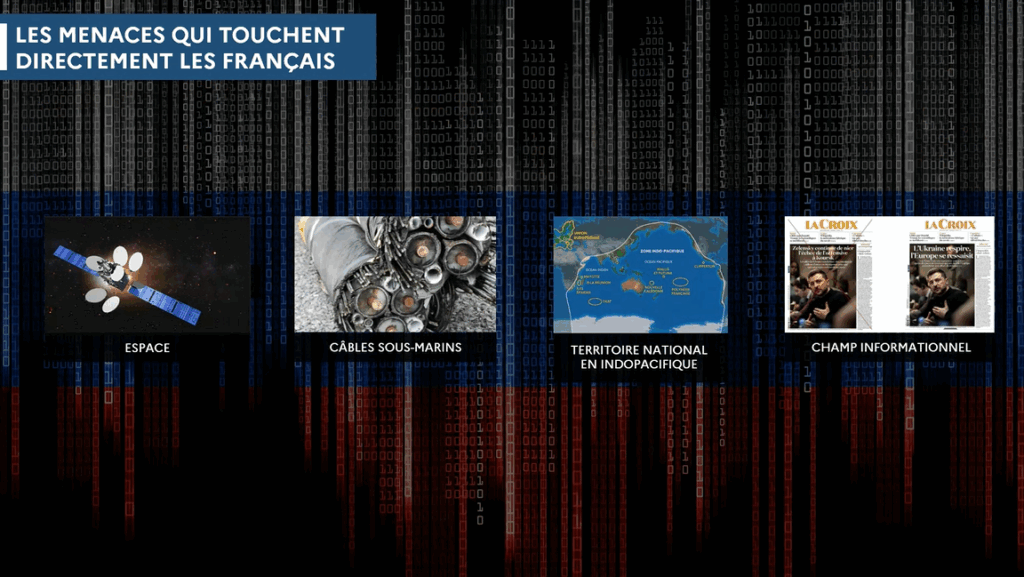

Du cyber à l’espace, de la mer de Chine à l’est de l’Europe

Les propos du général Thierry Burkhard tracent les contours d’un monde où la force est redevenue un langage commun, et où la stabilité n’est plus garantie par le droit mais par la capacité à le défendre. Ce n’est pas d’un retour à la guerre froide qu’il s’agit, mais d’un basculement dans une ère de confrontation diffuse, permanente, dans tous les champs – du cyber à l’espace, de la mer de Chine à l’est de l’Europe.

Dans cette réalité, la France doit assumer son rang, sa singularité et sa responsabilité au sein de l’équilibre européen et global. Cela suppose des armées entraînées, visibles, crédibles. Mais aussi une Nation consciente que sa sécurité ne se décrète pas : elle se construit, chaque jour, dans l’exigence, la cohérence et la volonté politique de rester maîtres de notre destin.

Photo © AFP