L’Europe est seule. Elle a cru pouvoir indéfiniment sous-traiter sa sécurité, se réfugier sous le parapluie américain, confondre prospérité et puissance. Mais l’histoire ne connaît pas la dette, seulement la balance des forces. Et la sentence est tombée, glaciale, implacable. « C’est maintenant qu’il faut investir, car on ne peut pas supposer que la présence américaine durera éternellement. » Depuis Varsovie, Pete Hegseth, nouveau secrétaire américain à la Défense, n’a pas laissé place à l’ambiguïté. L’Amérique regarde ailleurs. L’Europe, livrée à elle-même, vacille.

« Nous pensons qu’il est important que les Européens s’impliquent tandis que l’Amérique se concentre ailleurs. » JD Vance, vice-président des États-Unis, lui, ne s’embarrasse plus de faux-semblants. Washington n’a plus ni la patience ni l’intérêt de financer la sécurité d’un continent qui refuse d’assumer son destin. L’Ukraine en est l’exemple éclatant : les États-Unis négocient avec Moscou sans même consulter Bruxelles. Le vieux monde se réorganise, mais l’Europe ne tient plus la plume.

Un continent riche mais désarmé : l’illusion de la sécurité achetée

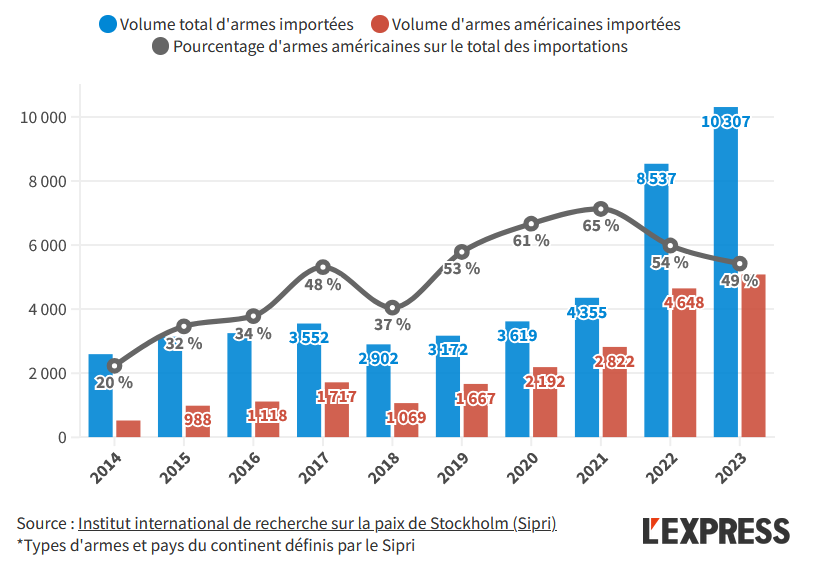

Pourtant, tout est là. Un PIB quatre fois supérieur à celui de la Russie. Un budget militaire de 326 milliards d’euros. Une industrie capable de produire des chasseurs, des chars, des missiles, des satellites. Tout sauf la volonté. Tout sauf le nerf. L’Europe ne manque pas d’argent, elle manque de courage. À coups de milliards, elle engraisse l’industrie militaire américaine, achète ses F-35, ses HIMARS, ses Abrams, ses Patriots. Elle confond dépendance et sécurité. Elle finance sa propre servitude.

« Si la tendance actuelle du déclin des capacités de défense européennes ne s’inverse pas, les futurs dirigeants américains ne verront plus la participation des États-Unis à l’OTAN comme un investissement rentable. » Robert Gates, alors secrétaire américain à la Défense, l’avait dit dès 2011*. Il ne faisait pas une prophétie, mais une mise en garde. L’Europe ne l’a pas écouté. Aujourd’hui, la question n’est plus d’anticiper le retrait américain. Il est déjà en cours.

Alors, Ursula von der Leyen se réveille. Trop tard. Elle parle d’un tournant, promet d’augmenter les budgets militaires, d’émettre une dette commune, d’assouplir Maastricht. Mais que vaut l’argent sans une stratégie ? Que valent les milliards s’ils partent dans des achats épars, des redondances absurdes, des délais bureaucratiques sans fin ? L’Europe, encore et toujours, croit que l’on combat par la réglementation, que l’on dissuade par le verbe.

Allemagne, France, Pologne : des trajectoires divergentes

L’Allemagne pourrait-elle être le moteur du réveil ? Friedrich Merz, favori pour succéder à Olaf Scholz, évoque 3 % du PIB pour la défense, lève des tabous. Mais qui peut croire Berlin sur parole ? Son industrie chancelle, son économie vacille, son modèle d’exportation vers la Chine s’effrite. Son armée est un fantôme, ses stocks de munitions suffiraient à peine pour quelques jours de guerre de haute intensité. L’Allemagne hésite, calcule, recule. Elle pèse, mais elle ne tranche pas.

Pendant ce temps, l’Europe s’effiloche. La Pologne s’arme, mais en regardant vers Washington. La France parle d’autonomie stratégique, mais peine à convaincre. L’Italie oscille. L’Espagne s’efface. Berlin, toujours, temporise.

Et la Russie regarde. La Chine avance. L’Amérique observe, un œil déjà tourné vers le Pacifique.

« Diplomatie, négociations… Tout cela compte. Mais à la fin, ce qui pèse, ce sont les chars, les avions, les missiles. Le hard power compte encore. » Hegseth a raison. Le monde ne respecte que la force. L’Europe croit encore que les traités la protègent, que la morale constitue un rempart, que l’économie est une barrière. C’est une illusion. L’histoire ne protège que ceux qui s’arment.

Frapper vite, produire européen : le chemin du sursaut

Il faut frapper vite, fort. La clé du sursaut passe par une révolution industrielle et stratégique. Arrêter de financer l’industrie américaine. L’Europe a tout ce qu’il faut pour produire son propre matériel militaire : Dassault Aviation pour les avions de combat, Airbus pour les hélicoptères et les satellites, Rheinmetall pour les chars, EUROSAM pour les systèmes de défense, MBDA pour les missiles… Ce ne sont pas les technologies qui manquent, mais la volonté de bâtir une industrie de défense unifiée et cohérente. Pendant que les Européens tergiversent, la Pologne, elle, agit. Avec un budget de défense dépassant 4 % de son PIB, Varsovie ne se contente pas d’acheter massivement du matériel, elle construit une force capable de peser dans le futur équilibre européen.

Ce qui manque à l’Europe, ce n’est ni l’argent, ni les technologies, ni l’expertise. C’est une doctrine stratégique claire, une volonté politique forte et un projet fédérateur. Elle doit cesser de subir l’histoire et redevenir un acteur capable d’influencer son destin. Cela implique de rompre avec des décennies de complaisance et d’accepter que la puissance se paie en sacrifices, en investissements et en décisions courageuses.

Washington ne viendra plus sauver Bruxelles. Moscou continuera à tester, Pékin avancera, et l’Europe, si elle ne se ressaisit pas, s’effondrera sous le poids de sa propre indécision.

Il n’y aura pas de seconde chance. Se réveiller ou disparaître.