Berlin change de registre. Avec 35 milliards d’euros d’ici 2030, l’Allemagne assume une stratégie spatiale qui vise trois objectifs simples et très politiques : voir plus vite, encaisser mieux, répondre si nécessaire. Pas une liste de vœux, une architecture : constellations de communication, d’alerte et d’observation redondantes, segments sol durcis, lancements à la demande, centre d’opérations satellitaires, et – tabou levé – des effets réversibles pour rétablir un coût immédiat à toute manœuvre hostile. C’est une bascule culturelle pour Berlin, longtemps cantonné au défensif, mais surtout un signe adressé à ses alliés comme à ses compétiteurs : l’orbite est désormais – et enfin – traitée comme une infrastructure critique.

RPO, brouillage, lasers : le quotidien en orbite

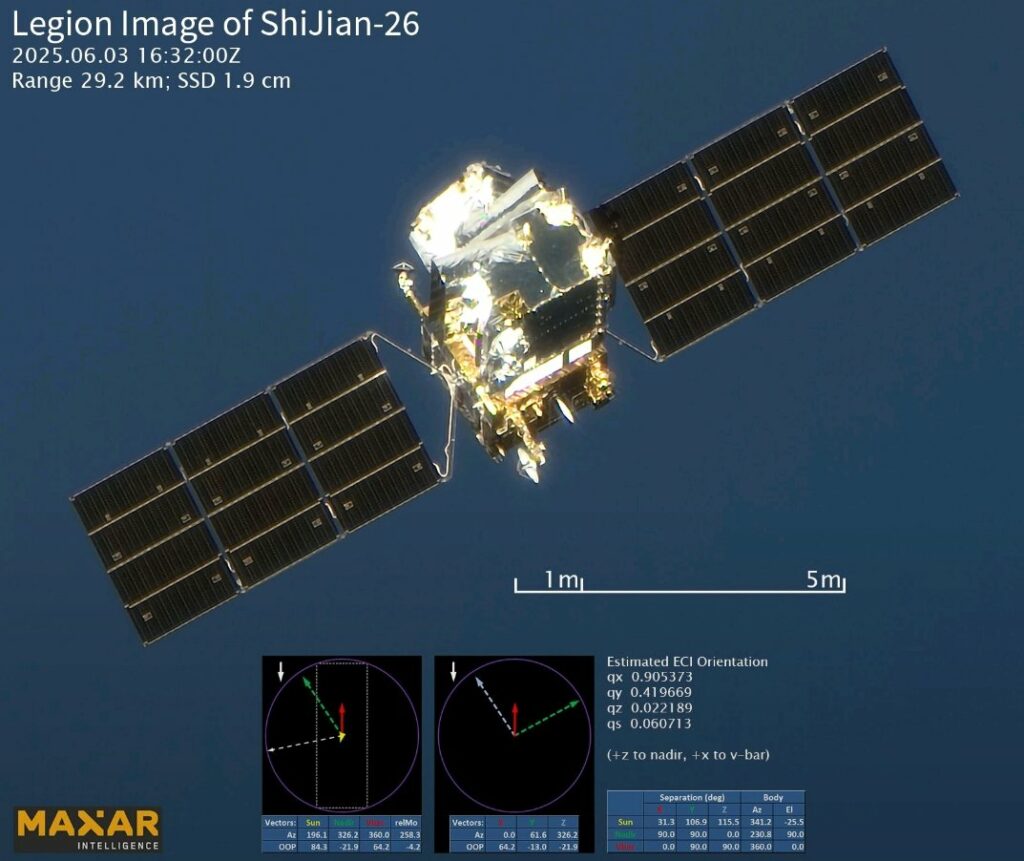

Pourquoi cette inflexion ? Parce que l’espace s’est installé dans la zone grise. Moscou multiplie des rendez-vous et opérations de proximité (RPO) – les satellites espions Luch-Olymp qui viennent « coller » des satellites occidentaux –, ajoute du brouillage, teste les nerfs. Pékin élargit la palette : satellites « inspecteurs », brouillage (jamming), leurrage (spoofing), lasers au sol, missiles antisatellites (ASAT), « dogfighting ».

Dans ce contexte, la vulnérabilité n’est plus théorique : un incident orbital affecte des chaînes civiles et militaires, des transactions financières aux liaisons de commandement. L’enjeu n’est pas de « remilitariser » l’orbite – elle l’est déjà par les faits -, mais de retrouver de la prévisibilité par la transparence (capteurs), de la continuité par la résilience (redondance, cyber), et de la dissuasion par la manœuvre (effets proportionnés, temporaires, sans débris).

Dans l’espace, il n’y a ni frontières ni continents. La Russie et la Chine y sont nos voisins directs. – Boris Pistorius, ministre fédéral de la Défense, 25 septembre 2025.

La stratégie allemande tient la route si elle reste cohérente dans l’exécution. Premier pilier : une connaissance de situation (space domain awareness) qui passe de la « photo » au « film » grâce à des radars, télescopes et capteurs en orbite capables d’attribuer vite. Deuxième pilier : la soutenabilité, donc des constellations interconnectées, des segments sol sécurisés et un accès garanti à l’espace – petits lanceurs pour la réactivité, lourd européen pour la masse. Troisième pilier : l’option d’effets réversibles – séparer, gêner, neutraliser temporairement – pour répondre sans casser (syndrome de Kessler) l’écosystème orbital. Le tout piloté par un centre d’opérations qui raccourcit la boucle détecter-attribuer-agir.

Le nerf de l’orbite : l’argent

Où se place l’Europe dans ce paysage ? Elle a l’échelle industrielle, la recherche, les opérateurs et une partie du lancement. Ce qui lui manque trop souvent, c’est le tempo et l’interopérabilité par conception. L’intérêt du mouvement allemand est d’offrir une colonne vertébrale à un pilier européen crédible : articuler programmes nationaux, cadres OTAN et initiatives de l’UE, éviter les doublons, partager la donnée utile en formats communs, et livrer par incréments de 12–18 mois plutôt que par « grands soirs » espacés de cinq à dix ans. La souveraineté ne consiste pas à tout faire seul tout le temps, mais à tenir debout sur les fonctions vitales et à coopérer sans dépendance critique.

Dernier point, et pas des moindres : l’argent. Si l’Europe veut tenir le rythme, il faudra hausser les budgets publics et déverrouiller l’investissement privé sur les capacités duales et critiques – capteurs, traitement de la donnée, surveillance de l’espace, propulsion efficiente, cyber by design, logistique en orbite (ravitaillement, remorquage, maintenance). Côté États, cela suppose des enveloppes pluriannuelles lisibles, des achats plus rapides et des standards communs pour éviter les doublons. Côté marché, il faut donner de la visibilité aux investisseurs : commandes d’amorçage, contrats cadre, et un pont clair entre démonstrateurs et déploiements opérationnels.

Car l’enjeu n’est plus théorique. Comme le soulignait le ministre des Armées Sébastien Lecornu dans son livre Vers la guerre ? (2024, Plon), « les capacités d’agression contre les satellites se développent à une vitesse importante » et bientôt « ces acteurs de l’espace se répartiront en deux catégories : ceux qui sauront se défendre physiquement, et ceux qui resteront vulnérables ».

Des « satellites agresseurs » pour tester les réflexes

Face à cette construction européenne, la Chine monte en puissance sans complexe. Sa logique combine dualité et coercition potentielle : des satellites « de service » capables d’approcher, saisir ou remorquer (RPO), utilisables pour la maintenance… ou pour contraindre un voisin en orbite ; des moyens de brouillage et d’aveuglement laser pour couper l’information sans tirer ; et une doctrine de mobilité qui multiplie les manœuvres et rend les trajectoires imprévisibles. Pékin entraîne ses opérateurs à cette guerre de mouvement en orbite. Conséquence pour nous : des systèmes qui doivent encaisser la surprise sans perdre la mission.

Les États-Unis ont déjà pris ce virage. Leur boussole s’appelle « dynamic space operations » : des satellites qui manœuvrent souvent, longtemps, de façon moins anticipable. Pour soutenir cette mobilité, le Pentagone pousse une logistique en orbite : ravitaillement, réparation, remorqueurs, interfaces standard – jusqu’à acheter un « service de ravitaillement en orbite ». Et il muscle l’entraînement : au-delà des simulateurs, des « satellites agresseurs » pour répliquer en vrai les tactiques adverses et confronter les opérateurs à un ennemi qui s’adapte. La leçon est claire pour l’Europe : l’orbite ne se protège pas seulement par du matériel, mais par des opérateurs entraînés en conditions réalistes.

Nous devons changer notre manière d’aborder l’espace, sinon l’écart de capacités pourrait se retourner à notre désavantage… – Général Michael Guetlein, vice-chef des opérations spatiales de l’US Space Force, 18 mars 2025.

La Russie, elle, ne fait pas mystère de son audace. Elle sait que la proximité orbitale, même « non armée », a un effet politique : elle inquiète, oblige à détourner des ressources, teste les seuils. Et elle complémente cette pression par le cyber et le brouillage, là où l’attribution est plus complexe et la dénégation plus simple. C’est précisément contre cette grammaire de la contrainte que l’architecture allemande veut recréer du coût et du risque.

Déployer vite, puis durcir, puis durer

Reste la clé : l’exécution. Trois pièges sont à éviter : le saupoudrage budgétaire, qui dilue l’ambition ; la multiplication des silos entre nation, OTAN et UE, qui immobilise ; la quête du parfait, qui retarde l’essentiel. À l’inverse, la voie crédible, c’est d’avancer par paliers : d’abord déployer vite une capacité qui vole et rend service ; ensuite la durcir (cyber, électronique, redondance) ; enfin allonger son endurance et sa manœuvre (ravitaillement, propulsion efficiente).

Réservons les exigences de rupture aux briques qui changent vraiment la donne – détection, attribution, manœuvre, cyber – et investissons massivement dans l’entraînement, encore trop l’angle mort européen. La France montre la voie avec AsterX, exercice annuel du Commandement de l’espace (CDE), déjà ouvert aux partenaires : il faut désormais changer d’échelle – augmenter la fréquence, enrichir les volets live (RPO, guerre électronique, cyber), mutualiser des modules OTAN/UE et en faire un socle commun pour l’entraînement avancé européen.

Si Berlin tient ce cap, l’Europe peut y trouver plus qu’un rattrapage : un cadre d’action. Voir vite (capteurs et traitement), encaisser (redondance, durcissement, cyber), répondre (effets proportionnés). C’est une hygiène stratégique plus qu’un slogan. Dans un voisinage orbital sans clôtures, c’est aussi ce qui fait la différence entre subir la zone grise et la contenir.

Photo : Antenne de 30 mètres située sur le site de la German Space Force à Weilheim © DLR