Les opérations aériennes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran, entre octobre 2024 et juin 2025, constituent un jalon stratégique majeur. Pour l’armée de l’Air et de l’Espace, ces frappes en profondeur offrent un retour d’expérience concret. Elles confirment la pertinence de la doctrine occidentale fondée sur la conquête de la supériorité aérienne, l’entrée en premier et la capacité à durer. Le général Jérôme Bellanger, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, l’a affirmé clairement lors de son audition ce mercredi 9 juillet 2025 devant la Commission de la Défense nationale.

Trois raids israéliens pour désarticuler les défenses iraniennes

« Octobre 2024, trois raids », pose d’emblée le général. Le premier neutralise la défense antiaérienne syrienne et les radars iraniens déployés en Irak. Le deuxième vise les systèmes radar et sol-air en territoire iranien. Le troisième frappe les infrastructures militaro-industrielles liées aux programmes balistiques et de drones.

Au cœur de cette manœuvre : la capacité SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses). « Elle a été déterminante dans l’acquisition de la supériorité aérienne par Israël », explique le général Bellanger. Les missiles anti-radiation permettent une frappe rapide contre des systèmes mobiles dès qu’ils émettent, dans un rayon tactique d’environ 100 à 150 kilomètres. L’armée de l’air israélienne les a intégrés à une boucle décisionnelle courte, efficace et réactive.

En parallèle, Israël emploie des missiles aéro-balistiques longue portée, notamment les Blue Sparrow (1000 km) et Silver Sparrow (2000 km), capables de frapper en profondeur tout en restant hors de portée.

Le général a établit un parallèle avec les capacités françaises : « Ajoutez à cela l’allonge d’un couple MRTT-Rafale, et vous avez une frappe dans la profondeur de plusieurs milliers de kilomètres ». Une manière de souligner que la France dispose, elle aussi, d’un socle capacitaire lui permettant ce type de projection à longue distance, à condition de disposer des bons moyens d’armement et de renseignement.

Rising Lion : l’autoroute vers Téhéran

Dans la nuit du 13 juin 2025, Israël lance l’opération Rising Lion, une série de frappes coordonnées contre l’Iran. À 2 h 59, des dizaines de cibles (quartiers généraux, centres de recherche, sites balistiques et infrastructures pétrolières) sont touchées simultanément, à plus de 1 500 km de distance. Selon l’armée israélienne, 200 avions sont engagés, et 865 cibles frappées sur 350 sites. Le général Bellanger souligne que cette opération a pu être menée dans un espace aérien devenu « totalement permissif », la défense iranienne étant désarticulée depuis les raids d’octobre. Il évoque une « autoroute vers Téhéran », ouverte par la suppression initiale des radars et batteries sol-air.

Mais pour le chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, Rising Lion incarne une manœuvre complète : « Puissance aérospatiale, forces spéciales, guerre cognitive : tous les effets sont synchronisés pour peser sur l’adversaire. »

Midnight Hammer : le modèle américain du combat M2MC

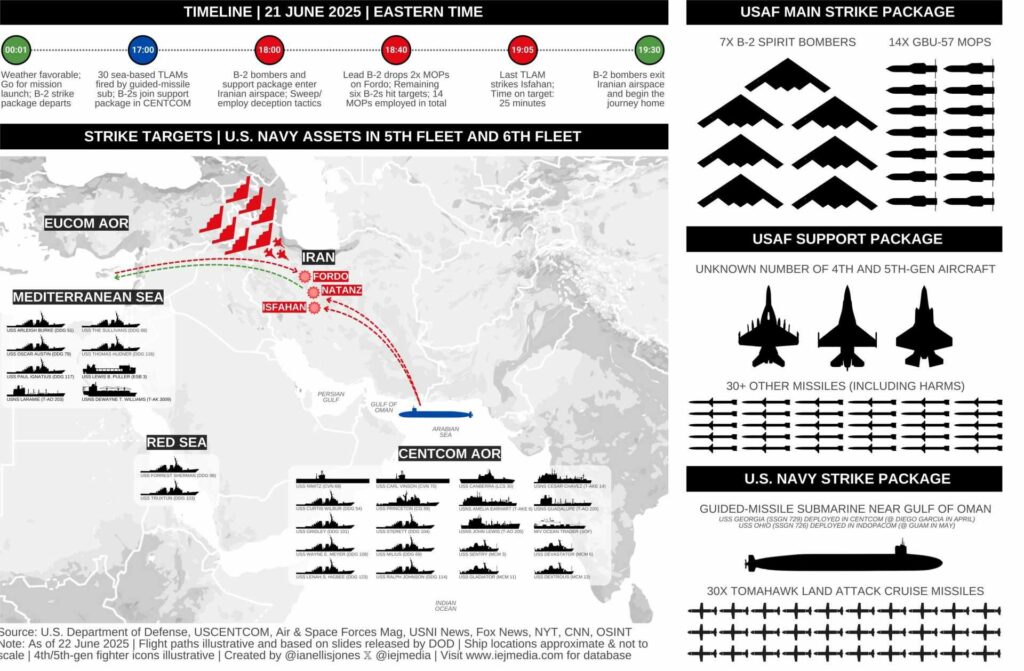

Mais c’est l’opération Midnight Hammer, conduite par les États-Unis, qui marque un tournant. « Une véritable démonstration de ce que l’on peut faire dans le multi-milieu multi-champs (M2MC) », souligne Jérôme Bellanger. Près de 125 appareils sont engagés. Aucun radar iranien ne s’active, aucun avion ne décolle, aucun tir n’est enregistré.

Les Américains combinent missiles anti-radiation, bombes GBU-57, missiles de croisière et 75 munitions de précision délivrées en moins de 30 minutes. Le général détaille : « Supériorité dans l’air, dans le champ électromagnétique, appui spatial, cyber, champ informationnel, sans oublier le milieu sous-marin. »

Le résultat est clair : une opération intégrée, synchronisée, sans réaction ennemie visible. Pour l’état-major français, c’est un cas d’école en matière de neutralisation simultanée des défenses, et une validation du modèle occidental de frappe dans la profondeur.

Un retour d’expérience clair pour l’armée de l’Air et de l’Espace

L’armée de l’Air et de l’Espace tire plusieurs conclusions de cette séquence. D’abord, que la doctrine occidentale – fondée sur l’entrée en premier, la supériorité aérienne et la frappe ciblée – reste pertinente. Ensuite, que la capacité à durer est centrale : « Ce rythme n’est possible qu’avec un véritable MCO (maintien en condition opérationnelle) de combat », insiste Bellanger, en référence aux 130 avions engagés quotidiennement par Tsahal pendant douze jours.

Enfin, que plusieurs besoins capacitaires doivent être consolidés : reconstitution des stocks de munitions intelligentes, renforcement des capacités SEAD autonomes, industrialisation du ciblage, protection multicouche face aux menaces aériennes.

« Ces opérations permettent de confirmer des axes d’effort déjà identifiés par l’armée de l’Air et de l’Espace », conclut le général. « Elles réaffirment la capacité unique de la puissance aérospatiale à peser sur les options politiques. »